全國教育科學“十二五”規劃教育部規劃課題之子課題《“少教多學”在初中作文教學中的策略與方法研究》課題簡介

| [日期:2014-06-16] | 作者:教科室 3135 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |

一、理論背景:

一是“少教多學”的理念并不是今天才有的,追本溯源,自古有之。先秦時期,孔子就曾有過非常明確的闡述,子曰:“不憤不啟,不悱不發。舉一隅不以三隅反,則不復也。”(《論語·述而》)此外,《學記》中也曾有過這方面的闡述:“故君子之教喻也:道而弗牽,強而弗抑,開而弗達。十九世紀德國教育家第斯多惠指出:“教學就是引導學生的思想,引導學生智力的積極性”、“一個壞的教師奉送真理,一個好的教師則教人發現真理。”聯合國教科文組織國際教育委員會在《學會生存》一書中指出:“教師的職責現在已經是越來越少傳授知識,而越來越多地激勵思考。

二是新課程與葉圣陶語文教育思想。《語文課程標準》強調“學生是學習和發展的主體”,“語文課程必須……愛護學生的好奇心、求知欲,充分激發學生的主動意識和進取精神,倡導自主、合作、探究的學習方式。”從本質上講,《語文課程標準》所倡導的正是“少教多學”所追求的。或者說,《語文課程標準》所追求的,只有通過“少教多學”才能夠實現。著名語文教育家葉圣陶先生的一貫主張是:“所謂教師之主導作用,蓋在善于引導啟迪,俾學生自奮其力,自致其知,非謂教師滔滔講說,學生默默聆受”、“導者,多方設法,使學生能逐漸自求得之,卒底于不待教師教授之謂也”、“教是為達到不需要教”、“教任何功課,最終的目的都在于達到不需要教。

二、課題的核心概念及界定

(一)“少教多學”的教學理念。這是指在近現代教育發展歷程中,形成的具有國際和本土特色的現代語文教育基本觀念,它的出現反映了人們對教與學的關系的深層次思考和對以往教學實踐的反思,并且準確地概括出了當代教學改革與發展的基本趨勢。

(二)研究目標、策略與方法。構建“少教多學”的教學原則,研究相應的教學行為策略和學習行為策略,從而提煉出適合學生需要的“少教多學”的教學方法和課堂教學范式。

三、課題的研究價值

本課題研究的價值主要表現在以下五個方面:

1.“少教多學”可以充分體現學生的主體地位。

2.“少教多學”的過程需要強化而不是弱化教師的主導作用。

3.“少教多學”有利于實現教學重心的三個轉變:一是從以“教師的教為中心”轉變到以學生的學為中心的軌道上來;二是從以“課堂教學為中心”轉變到課堂教學與學生課內外自學相結合的軌道上來;三是從以“傳授知識為中心”轉變到傳授知識與培養智能、提高素質并重的軌道上來。

4.針對教學中普遍存在的教師講得過多,搞“滿堂灌”、“填鴨式”這一弊端,“少教多學”能科學地處理好教師的教與學生的學在時間和空間上的合理關系。

5.開展“少教多學”理論和實踐的研究,有利于開闊教師的視野,在更高的層次上開展教學研究,使教師在專業發展方面有更加廣闊的天地,有利于促進教師向專家型和學者型教師轉化

四、課題研究的內容

“少教多學”注重學生可持續發展能力的培養。它意味著不再依賴于死記硬背的學習、反復的考試和“以不變應萬變”的教學方式,更多地關注經驗式的發展、自主學習、差異化教學和發展能力的培養。它重視學生思維、態度、性格和價值觀的形成,力圖通過教學策略和方法的創新來塑造學生的精神品格,促進學生的健康成長。

本課題將開展下列基本研究:

1.初中作文教學中實行“少教多學”的必要性;

2.初中作文教學“少教多學”的內涵和特點;

3.初中作文教學中實行“少教多學”的原則;

4.初中作文教學中“少教多學”的策略與方法研究;

5.初中作文教學課堂教學“少教多學”的序列研究;

6.“少教多學”在初中作文教學中的策略與方法研究的結論與展望。

五、課題研究的原則

發展性原則;創造性原則;自主性原則;實踐性原則;興趣性原則。

六、課題研究的的措施

(一)課題研究的方法

文獻法;調查研究法;案例研究法;行動研究法;比較研究法;實踐經驗總結法。

(二)課題研究的組織機構

1.課題領導小組:

組 長:高志文 雙流中學實驗學校校長 中學高級教師、特級教師

副組長:張潤林 雙流中學實驗學校副校長 中學高級教師

王 偉 雙流中學實驗學校副校長 中學高級教師

成 員:劉堯樹 楊 紅 鄧光偉 黃世忠 周宗友 文傳福 田志明

2.課題研究小組:

組 長:呂惠蘭 雙流中學實驗學校教師 中學高級教師

成 員:劉瑛 、何向、張述芳、楊雪梅、彭熙等文創班語文老師

徐瀟、肖霜杰、付兵、張薇等雙流中學實驗學校語文學科骨干教師

3.專家指導小組:

田慧生:教育學博士、研究員、博士生導師,中國教育科學研究院副院長 、教育部基礎教育課程教材發展中心主任。

喬玉全:教育部基礎教育二司處長

鄭國民:北京師范大學教授、博士生導師、北師大教師教育學院院長兼教育學部部長、國家語文課程標準研制與修訂組的專家、北師大版小學語文主編

趙明:國內知名教育專家

何立新:四川省教科所語文教研員

易恩:雙流縣教育研究與教師培訓中心理論室主任

(三)課題研究的途徑

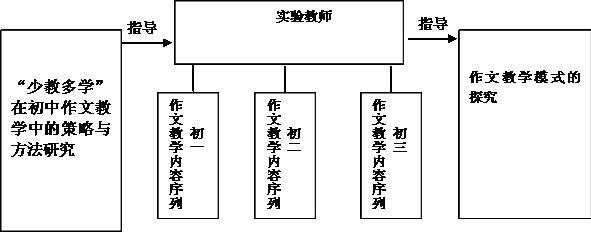

1.課題組實施研究的體系。

2.初中作文教學內容的序列化。

3.讓研究課程進入課表,保證人員、資金的落實。

①課時的落實。實驗班級每周一節特色課,由教務處編入班級課表,這樣便于課題組進行研究工作和檢查課題組成員的工作情況。

②人員的落實。

③資金的落實。

4.建立完善綜合實踐活動課的評價體系

七、課題研究的預期成果和效果

(一)課題研究的預期成果

1.形成具有雙流中學實驗學校初中作文教學內容的序列。

2.利用文學社這一平臺使我校寫作活動規范化。

3.產生一大批熱愛文學創作的學生。

4.在各項寫作大賽中取得理想成績。

5.形成我校初中作文教學模式。

(二)課題研究與實施的效果

1.促進學生自主學習以及師生、生生合作學習,發展學生個性,全面提高學生寫作素養。

2.教師準確把握課改理念,轉變教育觀念,改變教學方式;強化教師的課程意識,提高課程開發與實施能力。

3.營造“自主、合作、務實、求新”的校園文化;促進學校教育教學的整體改革,創建以課程改革為核心的素質教育模式,凸顯學校辦學特色,使我校課改的實驗性、示范性得到充分展現,在較大范圍內發揮示范引領輻射作用。

成都雙流中實驗學校

《“少教多學”在初中作文教學中的策略與方法研究》課題組