2015赴美游學報告

| [日期:2015-08-31] | 作者:外事辦 2923 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |

美國零距離 劉巧

2015年7月11日至8月9日,我有幸參加了由RTPICE組織的為期一個月的Chinese-American Bilingual Summer Camp。時間雖然短暫,但讓我感受了美國教育,擁有了在美國當老師的經歷,更體驗了美國的風土人情。

一、美國教育印象

1. 適合學生的課程體系

美國學校的課程體系均具校本特色,內容豐富、形式多元,但都基于學生發展、面向每一個孩子的差異,提供很多可供學生選擇的課程。課程設置充分體現“一標多本”、連貫性、相關性,尤其關注學生閱讀能力的培養和社會科學的學習。

2.方便學生的文化建設

美國的班級文化建設充分體現 “五性”即:參與性、趣味性、綜合性、互動性、展示性。每間教室都是一個文化氛圍墻,都是設施便利實用的功能性教室。樓道和其他公共區域幾乎也全是孩子們的活動展示天地,櫥窗、展示柜、娛樂休憩角等隨處可見。

3. 注重體驗的教學方式

美國課堂將培養學生自主思考,質疑能力,合作學習,創新精神,貫連意識真正落到了實處;“在思考”比獲得多少知識更重要,這是美國教師普遍認同堅守的課堂價值追求。教師會努力設問,引發學生的好奇與思考。哪怕是一個一吿便知的簡單知識,老師也會讓學生自己去發現,自己去探討,自己去得出結論,不惜 “耽擱”時間,注重讓學生體驗學習知識的過程。

4. 注重發展的多元評價

美國學校對學生的評價基于學生全面發展的需要,認同學生個性化發展的事實。有學校的成績認定、有州一級的成績認定,還有全國高考的ACP和SAP課程考試成績。課堂發言有時候會計入成績冊。不管學生的答案是對是錯,只要學生或者舉手提問或者回答老師的問題,都能得分。

美國家長和學校更加關注學生的身心健康,特別是學生能否健康快樂的生活和成長。學生的選修課或俱樂部項目,如棒球、橄欖球、音樂、繪畫等各種特長,家長也非常重視,認為這也是學生成績的一部分。學生如果只是學科成績好,而在身體素質、音樂、繪畫、體育等方面表現較差,也會遭到同學的嘲笑。

二、我的短暫教學

這次游學中難能可貴的是我擁有了短暫的給美國學生上中文課的經歷。

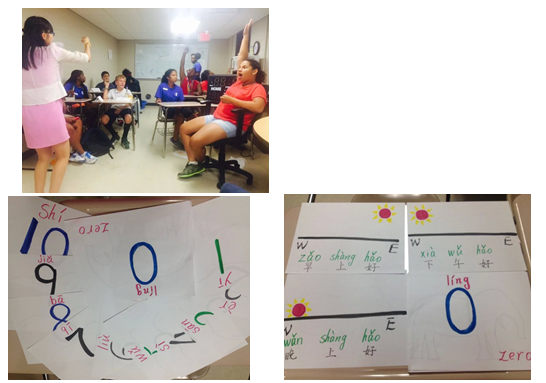

7月21日至25日,我和曹旸老師在YMCA給11個七八年級的美國學生上了5節中文課。我們從出發前準備的14節課中選取了問候語、簡單自我介紹、數字以及成都簡介4個主題進行教學。盡管初學漢語音準音調都會時常出錯,讓人啼笑皆非,但是他們的主動積極給我們留下了深刻印象。

Victoria不僅自己學得快,而且很有愛心,隨時關注弱者同情弱者并主張多給弱者鍛煉機會。在學習問候語這一環節中,另一組的兩個學生多次表達不清,Victoria所在的組遙遙領先。這時她出人意料的主張多給對手練習和展示的機會,并沒有在意輸贏,最終對手所在組趕了上來,兩隊打平,她反而更開心。

在簡單問候語教學過程中,俊杰和Josh非常喜歡我們的教學方式,很快記住了所有人的中文名字,在蘿卜蹲游戲中一站到底。

在學習數字的環節中,之前對老師并不十分友好的Nia在聽了兩堂課后不由自主地積極活躍起來,總是纏著老師拿卡片、出手勢反復訓練,最終在數字報數中問鼎。

在成都簡介的課程后,有四名學生主動與我們溝通,表達了想到中國來,到成都來的強烈愿望。

7月29日至8月1日,我和曹旸老師在CFS給10名5至9歲的學生上了4個下午的中文課。考慮到小學生的身心特點,結合初中教學的經驗,我們加大了活動教學內容,收效很好。

通過老鷹捉小雞游戲,消除了師生、生生之間的陌生感,制作姓名卡片和簡單問候環節學生表現得相當積極、踴躍。

我和曹旸老師準備了100張卡片(40個常見詞匯,60個短語),進行猜詞游戲。學生兩人一組,通過描述或者表演的方式猜測卡片上的內容。即將升入九年級的助教Alex組織能力強,思維敏捷,表達準確。在他的主持之下,學生們不但猜的詞匯多,而且準確率高。

我和曹旸老師準備了小雞、螃蟹、兔子、蝴蝶、星星、魚、熊和“春”字的剪紙樣本。在課堂上讓學生投票選擇想學的對象,最終大家選擇了螃蟹和“春”字。Luck在他的螃蟹上寫上了自己的中文名字“潘克”,Halcyon給他的螃蟹畫上了眼睛,有些自閉的藝林還給她的螃蟹畫上了背景—藍藍的大海。

我和曹旸老師準備了20張臉譜,學生自己選出想臨摹的對象,在白紙上作畫并上色。正義、博文和俊杰不但臨摹的又快又好,還追本溯源。

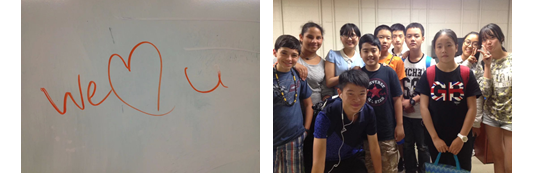

臨別之時,初中學生在白板上畫了一個大大的心并留言,在我的T-shirt上簽名,小學生將自己所畫的畫送給我們作為禮物,而且紛紛用中文表達感激,告別。

通過短暫的教學不僅讓我們感受到了美國學生對漢語,對中國文化的濃厚興趣,也讓我們體會到興趣是最好的老師,活動是調動學生積極參與的最佳載體,在每一次課前都依據學情做好充分準備是確保一堂優質好課的關鍵所在。今后我也會在這些方面再上層樓。

三、學生游學收獲

此次美國游學,我們的學生學習了以下兩類課程:一是語言學習課程。采用小班教學,開設美國文化習俗、美國簡史、手工、美式體育、戶外技能等室內和戶外兩大類課程,既有正式上課內容,又營造輕松愉快的氛圍,提供學生成長需要的心靈營養,滿足學生、學校、家長和未來社會對人才的需求。二是美式家庭體驗課程。寄宿美國家庭期間,在全英語環境中和美國家人共同生活,充分交流與探索中美家庭社會文化差異;增強溝通與表達能力,儲備海外獨立生活能力。在游學期間,陳揚坤、趙柯雨、薛波、胥雅琳、彭奕童畫等同學都寫了日記。陳志雯堅持每天記錄自己的學習心得感悟。

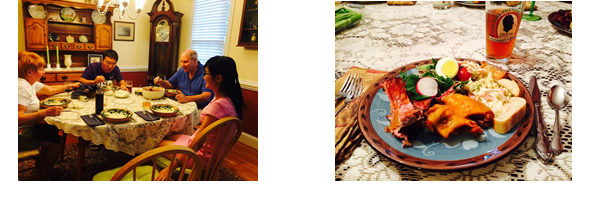

四、 熱情好客的寄宿家庭

清楚地記得7月18日下午70多歲的Honey和John驅車近半小時到營地將我們的行李接回家。在接下來的兩周多時間里,John每天早上都最早起床給我們準備豐盛的早餐。他們給我們準備的晚餐幾乎從未重樣過。 在YMCA的一周里,Honey每天驅車近半個小時接送我們上班并為我們準備午餐便當。每周周日都會帶我們去他們常去的餐館用早餐。臨別時還驅車近三個小時帶我們去海灘游玩、吃海鮮。最難忘的是Honey的homemade strawberry jam和jello.

他們夫婦倆為我們準備了干凈整潔舒適的房間,讓我們有家的感覺。

他們還把我們介紹給他們的家人,帶我們走親訪友,先后兩次去Honey的妹妹Lis家吃晚餐、游泳、打球、騎馬…當小學老師的Lis還送給我們幾十本閱讀教材并給我們推薦了一個很好的網站http://www.magictreehouse.com/。我們還和Honey和John的女兒Liz, 女婿Tim, 孫子Will和孫女Sage共度周末。臨別時,Honey送給我們她親手制作的禮物,還囑咐我們到達后一定要報平安,儼然一位牽掛兒女遠行的母親。

總之,在他們家的每一天,就像在我們自己家里一樣,我們就是相親相愛的一家人。

短暫的零距離接觸美國讓們看到了差距,尤其是人的素質方面,這是我們每個教育工作者肩頭沉甸甸的不可推卸的重任;但是同時我們也找到了自信,隨著中國國力的增強,漢語和中華民族文化會越來越受到更多民族和國家的青睞,越來越熱。